70 ans de la « conférence de Bandung » : Comment un club élitiste colonial est devenu la scène mondiale de la lutte contre l’impérialisme

Il y a 70 ans, les graines d’un nouvel ordre mondial étaient semées à Bandung (Indonésie). Dans l’ancienne salle des fêtes coloniale Sociëteit Concordia, des dirigeants d’Asie et d’Afrique se sont réunis pour faire front commun contre l’impérialisme et la domination. Le bâtiment – avec un paneau à l’entrée indiquant « Interdit aux chiens et aux indigènes » – où officiers, hommes d’affaires et dignitaires néerlandais célébraient autrefois leur pouvoir colonial est devenu le théâtre de la conférence de Bandung, un événement marquant dans la lutte pour l’indépendance et l’autodétermination. Ce qui était à l’origine un bastion de l’arrogance coloniale est devenu un symbole de libération.

Par Peter Mertens, secrétaire général du PTB

Le 9 décembre 1947, les troupes néerlandaises sont entrées dans la colonie de Rawagede, dans l’ouest de Java. Les Néerlandais voulaient à tout prix étouffer le mouvement d’indépendance en Indonésie et préserver le pays en tant que colonie néerlandaise. Tôt le matin, les hommes de Rawagede ont reçu l’ordre des colons néerlandais : ceux qui ne révélaient pas l’emplacement du chef de la résistance Lukas Kustario en subiraient les conséquences. Personne n’a parlé. S’en est suivi un bain de sang : 431 hommes ont été exécutés, certains par une salve de balles, d’autres battus à mort à coups de crosse de fusil. Les corps ont été jetés dans des fosses communes.

Après le massacre de Rawagede, les officiers néerlandais sont retournés à Bandung, la ville qui servait de centre de pouvoir colonial dans l’ouest de Java. Là, dans l’imposante Sociëteit Concordia, les soldats néerlandais ont porté un toast à leur « action policière ». Selon la tradition indonésienne, un toast a ce soir-là été porté à l’« efficacité » de l’action à Rawagede. La Société, un lieu grandiose avec des sols en marbre, des lustres et un bar bien garni, était le refuge préféré des officiers après leurs opérations sur le terrain.

Mais l’histoire a un étrange sens de l’ironie. Qui aurait pu penser que ce même bâtiment, rebaptisé Gedung Merdeka en 1955, deviendrait la scène mondiale de la lutte contre le colonialisme et l’impérialisme ? Qui aurait pu prédire que sous les mêmes lustres, où l’avenir de la colonie avait été tracé, les dirigeants du tiers monde se réuniraient quelques décennies plus tard pour réclamer un nouvel ordre mondial ?

À la Sociëteit Concordia, le colonialisme a montré son vrai visage

Revenons un instant dans l’histoire. Au cœur de Bandung, ville dont la beauté et la position stratégique lui ont valu le surnom de « Paris de Java », se dresse un bâtiment qui incarne comme nul autre l’arrogance et l’évidence de la domination coloniale néerlandaise : la Sociëteit Concordia. Fondée en 1895 et reconstruite dans les années 1920, ce bastion exclusif servait de lieu de rencontre où l’élite coloniale néerlandaise – propriétaires de plantations, hauts fonctionnaires et officiers militaires – décidait du sort de millions d’Indonésiens.

Entre les murs de marbre de Concordia, des contrats lucratifs ont été conclus sur le thé, le café, le caoutchouc et la quinine, des produits sur lesquels les Pays-Bas avaient bâti leur puissance économique. Si une rébellion éclatait quelque part à Java ou à Sumatra, c’est dans ce temple du pouvoir colonial qu’était donné un ordre stratégique pour envoyer des troupes et rétablir « l’ordre et la stabilité ».

À la Sociëteit Concordia, non seulement des plans pour de nouvelles lignes de chemin de fer et des plantations ont été tracés, mais les bases d’un système d’oppression systématique ont aussi été jetées. C’est dans des lieux comme la Sociëteit Concordia que le système de culture, qui obligeait les agriculteurs indonésiens à céder une partie de leur récolte au gouvernement colonial, a été affiné et étendu. Des réseaux de planteurs et de fonctionnaires coloniaux y discutaient de la manière de réguler la migration de la main-d’œuvre, de maximiser les profits et de réprimer le nationalisme indonésien croissant.

Mais Bandung n’allait pas rester éternellement le paradis des coloniaux.

La Résistance : Bandung, un foyer de révolution

Tandis qu’à l’intérieur des murs du Concordia, on trinquait à l’éternelle domination néerlandaise, à l’extérieur, la rébellion commençait à prendre de l’ampleur. Dans les années 1920, Bandung est devenu un foyer de conscience politique. C’est là qu’un jeune ingénieur nommé Sukarno a fondé avec ses camarades le Parti national indonésien (PNI). Bandung est devenu le centre intellectuel de la résistance, un lieu où circulaient les tracts nationalistes et où les étudiants de la Haute-École technique conspiraient contre les forces d’occupation.

La Seconde Guerre mondiale a temporairement modifié l’équilibre des pouvoirs. Les Japonais ont expulsé les Néerlandais d’Indonésie et, malgré la dureté de leur régime, ils ont permis aux nationalistes indonésiens de mettre en place leurs structures politiques. Lorsque le Japon a capitulé en 1945, Sukarno et Mohammed Hatta ont proclamé l’indépendance. Les Pays-Bas ont réagi avec fureur. Dans un ultime effort pour conserver la colonie, le pays a renvoyé des dizaines de milliers de soldats dans l’archipel.

Pour la première fois dans l’histoire moderne, d’anciennes colonies se sont réunies sans qu’aucune puissance occidentale ne soit présente à la table des négociations

En mars 1946, Bandung a été le théâtre d’un tournant dramatique dans la lutte pour l’indépendance de l’Indonésie. Les soldats britanniques, qui aidaient les Néerlandais à reprendre leur ancienne colonie, sont entrés dans la ville, mais ils ont dû faire face à une résistance acharnée. Dans un ultime acte de sabotage, les combattants indonésiens ont décidé d’évacuer et d’incendier leur propre ville. Le brasier qui s’en est suivi a été connu sous le nom de « Bandung Lautan Api » – la « Mer de feu ». Les Britanniques ont ensuite laissé les soldats néerlandais pénétrer dans une ville morte, illusion brisée de la restauration coloniale. Trois ans plus tard, ils abandonnaient le combat. L’Indonésie était libre.

La Sociëteit Concordia, autrefois symbole de la suprématie occidentale, a été reprise par le gouvernement indonésien et rebaptisée Gedung Merdeka (le bâtiment de la Liberté).

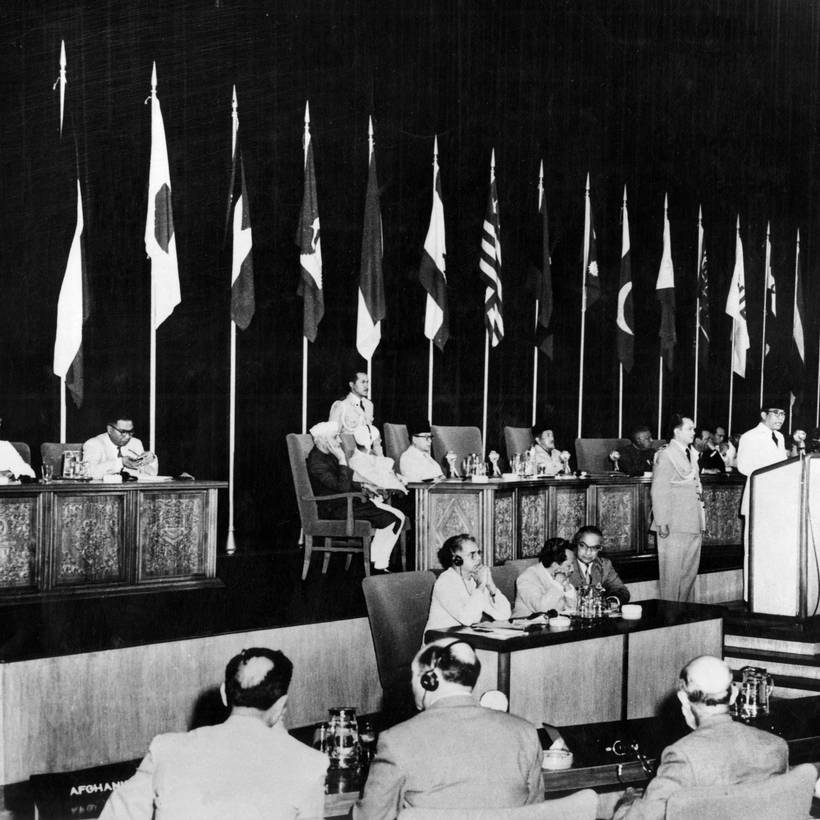

La conférence de Bandung de 1955

Six ans après que les Pays-Bas ont dû retirer leurs troupes et reconnaître l’indépendance de l’Indonésie, les dirigeants de 29 pays d’Asie et d’Afrique se sont réunis à Bandung pour une conférence historique. Pour la première fois dans l’histoire moderne, d’anciennes colonies se sont réunies sans qu’aucune puissance occidentale ne soit présente à la table des négociations.

La liste des invités était impressionnante. Parmi les participants figuraient des personnalités emblématiques telles que Jawaharlal Nehru, Premier ministre visionnaire de l’Inde ; Gamal Abdel Nasser, l’influent président de l’Égypte, dont la nationalisation du canal de Suez inspirera plus tard une vague d’actions anticoloniales ; et Chou En Lai, le pragmatique Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine. Les invités représentaient des pays qui s’étaient débarrassés des chaînes du colonialisme, mais aussi des nations qui luttaient encore pour leur liberté.

L’ordre du jour de la conférence était clair : mettre fin au colonialisme, rejeter les alliances militaires et promouvoir la coopération économique sans ingérence occidentale. La session finale a adopté dix principes, dont le respect de la souveraineté, la non-ingérence dans les affaires intérieures et la coexistence pacifique entre les États.

Ces dix principes ont non seulement servi de boussole morale au monde postcolonial naissant, mais ont également constitué la base du futur Mouvement des pays non alignés (MNA). Les idées qui ont germé à Bandung ont été développées lors de la première conférence des pays non alignés en 1961 à Belgrade et ont finalement abouti à la création du Groupe des 77 (G77) au sein des Nations unies.

Le « Spirit of Bandung »

Dans son mémorable discours inaugural, le président Sukarno a lancé une métaphore puissante et durable : le « Spirit of Bandung » (lʼesprit de Bandung). Il a souligné l’importance historique de ce moment et la présence de « l’esprit immortel, indomptable et invincible de ceux qui nous ont précédés. Leur lutte et leur sacrifice ont ouvert la voie à cette réunion des plus hauts représentants des nations indépendantes et souveraines de deux des plus grands continents du monde ».

L’impact réel de Bandung est allé au-delà des déclarations diplomatiques. Dans les couloirs du « Gedung Merdeka », les révolutionnaires ont tissé des liens qui allaient changer le cours du 20e siècle. Les dirigeants africains y ont trouvé un soutien à leur lutte pour la liberté. Et surtout, à Bandung, un message a été envoyé au monde : l’époque de la domination coloniale était révolue.

« Bandung est une menace pour le travail de civilisation belge »

En Belgique, qui dirigeait alors encore le Congo d’une main de fer, la conférence de Bandung a été accueillie avec consternation. Les journaux coloniaux ont mis en garde contre les « idées dangereuses » susceptibles de compromettre la stabilité au Congo, et la conférence a souvent été présentée comme « anti-occidentale ». D’autres journaux ont joué la carte de l’anticommunisme. « Bandung est le jouet de Moscou et de Pékin », écrivait la Gazet van Antwerpen.

À Bandung, un message a été envoyé au monde : l’époque de la domination coloniale était révolue

L’influent lobby colonial, notamment au sein du parti catholique, a mis en garde contre le risque que Bandung ne provoque une « incitation à la rébellion » au Congo. Le sénateur catholique Pierre Wigny (PSC) a qualifié la conférence de « menace pour le travail de civilisation belge en Afrique ». Le ministre socialiste des Affaires étrangères, Paul-Henri Spaak, a déclaré : « Nous sommes favorables à l’autodétermination, mais l’ordre et le développement doivent passer en premier », ce qui reflétait la croyance coloniale selon laquelle le Congo n’était « pas encore mûr » pour l’indépendance. Seul le Parti communiste a exprimé un soutien explicite à Bandung, considéré comme une « étape historique contre l’impérialisme ». L’attitude coloniale belge ne pourra empêcher l’Esprit de Bandung d’inspirer également un peu plus tard le nationaliste congolais Patrice Lumumba dans sa lutte pour l’indépendance.

L’héritage de Bandung

Aujourd’hui, 70 ans plus tard, les structures que Bandung a tenté de briser restent largement en place. L’économie mondiale est toujours dominée par les anciennes puissances coloniales. Les multinationales et les institutions financières occidentales maintiennent les anciennes colonies dans la spirale de la dette et de la dépendance économique. Le FMI et la Banque mondiale dictent toujours les termes du « développement », et l’Occident continue d’intervenir militairement au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

Pourtant, Bandung n’est pas tombée dans l’oubli. La réflexion se poursuit au sein du G77, des BRICS, des mouvements pour la justice climatique, pour la décolonisation et pour le commerce équitable. Dans chaque protestation contre l’exploitation économique, dans chaque lutte pour la souveraineté nationale, dans chaque appel à un ordre mondial multipolaire, il y a l’écho de cette réunion de 1955.

À l’époque, Sukarno avait prononcé ces mots : « There is no such thing as being half free, as there is no such thing as being half alive » (on ne peut pas être à moitié libre, tout comme on ne peut pas être à moitié en vie). C’est une vérité qui est tout aussi pertinente aujourd’hui qu’elle l’était à l’époque. Bandung n’est pas une note de bas de page de l’histoire. Ce fut le début de la révolte du Sud. Et cette lutte est loin d’être terminée.

Conférence « The Spirit of Bandung »

En 2025, le 70e anniversaire de cet événement historique offre l'occasion de réfléchir à son héritage durable et à sa pertinence avec d'éminents orateurs.

L'événement est gratuit, mais l'inscription obligatoire. Il se déroulera en anglais avec traduction simultanée en français et en néerlandais.

- Plus d'infos : https://www.lai27.net/the-spirit-of-bandung-1

- Inscriptions : https://www.lai27.net/form

L'esprit de Bandung

30 avril 2025 – 19h à 21h30

Les Atelier des Tanneurs

Rue des Tanneurs 60A, 1000 Bruxelles

Au programme :

- Introduction par notre député européen Marc Botenga (PTB)

- Vijay Prashad (Institut tricontinental de recherche sociale) - « L'esprit de Bandung : comment faire sortir le génie de la bouteille ? »

- Varsha Gandikota (Progressive International) - « Un nouvel ordre économique international pour le 21e siècle »

- Peter Mertens (PTB) - « Mutinerie : comment notre monde bascule 70 ans après Bandung »